そんなぜいたくな。と言う前に考えてみてください、この要求の中には「高速」とか「大容量」とか「落ちない」とかいった、世間並みのぜいたくは含んでいません。

Pentium4が3GHzを超えた今になって、ようやくC3の内部クロック1GHz版が発表されましたが、こういった数値的には劣って見えるマシンこそ隠れサーバには向いていると思われます。C3の地道な人気、外付けアダプタ電源の流行、コンパクトフラッシュのハードディスク代用アダプタの登場などが、私と同じことを考えている人が少なくないことを物語っています。

こういう取り組みは上記のような最新パーツを集めたり、OpenBlocksを導入したりするのが正常進化であろうとおもいます。

しかし、私の連想は「ファンレス」->「低消費電力」->「遅いCPU」->「古いCPU」と脱線したのでした。

実際、歴代CPUの消費電力を比較してみると、C3は別格としても古いCPUや遅いCPUの消費電力が格段に低いことがわかります。当時発熱に悩まされたK6-2など、低消費電力の代表じゃないですか。

(なお、この話には本ページによくある盲点があります。新しいCPUには優秀なパワーマネジメントが搭載されていて休止時の消費電力は非常に低いはずです。また、ある時期のK6-2は60℃を超えると暴走します。)

古いCPUを遅いクロックで使うなら、私の物置兼書斎にはそのためのパーツはふんだんにあります。

休眠中のマザーボードは4枚、

| Tekram | P5V30-B4 | 430VX | AT | 拾った |

| AsusTek | TX97-XE | 430TX | ATX | 1980円 |

| GIGABYTE | GA586ATX2 | 430TX | ATX | 2980円 |

| MSI | MS5168 | AliAlladin4 | ATX | 2980円 |

|

| GIGABYTEのDIPSwitch |

|---|

その中でも各社の個性が出ているのはGIGABYTEなら設定用ディップスイッチでしょう。

今ではBIOSによる設定になってしまっていますが、BIBABYTEの姿勢は高性能な割に初心者に親切と感じられるものでした。

MSIの個性というのはハマった人にしかわからない強烈なものです。

このマザーボードはAlladinVでなく4だと知りながら購入したのですが、メモリ周りが奇妙に遅く、BIOSは新しいものほど具合が悪い、挙句にはしばらくするとメーカーのサポートページからこの型番が削除されて、あたかもそんな製品は存在しなかったといった風でした。MSIの体質はあまり変わっていないのでしょうが、根強い新しがり屋さんたちの支持に支えられて今でも健在です。MSIのサポート体制は私のような「古がり屋さん」には耐えられないものがあります。

マザーボードをひとしきり鑑賞したあと、今回は一番癖のないTX97−XEを選びました。型番の表すとおり、1997年のヒット作です。私が自作を始めたのが1998年でSP98AGPーXというマザーを使ったのが最初ですから、それ以前のマザーボードです。430TXチップセットがIntel最後のPentium用チップセットとなり、Pentiumが233MHzでその歴史を終わろうとしていた時期です。クロックが倍になるところまでSocket7が生き残るなんて誰か予想していたのでしょうか。

このマザーボードで、K6ー2をクロックダウンして極力消費電力の少ないマシンを作るのが私の目標です。全部ガラクタ箱からひっぱり出して来たのでコストがゼロというのもすごいです。

でも、ちょっと脱線して試してみたいことがあります。

私が自作を始めた頃、情報収集のためによくみていたNiftyのフォーラム「FAMD」には博識な「金華山の仙人」という方がおられまして、見るたびに貴重なアドバイスが得られたものです。

「金華山の仙人」の一貫した主張は、「マザーボードのCPU電源電圧はドロップレギュレーターまたはスイッチングレギュレーターによって作られている。CPUの消費電力が定格を超えたらドロップレギュレーターは電圧降下で使えなくなるだろう。スイッチングレギュレーターの方が耐性は高いと思うが、定格を超えた場合何が起こるのだろうか、あるいは発火するかもしれないからアップグレードには慎重でありなさい。」というところでした。マザーボードには限界があると確信しておられたようです。新しいCPUが出るたびに「人柱の報告を待つ」という調子でした。

Socket7の歴史が終焉を迎え、もっとも古いマザーボードと最も消費電力の大きいCPUを組み合わせたら何が起こるかを遊びついでに確認できる時代が来てしまいました。はたして「金華山の仙人」の心配は杞憂だったのでしょうか。

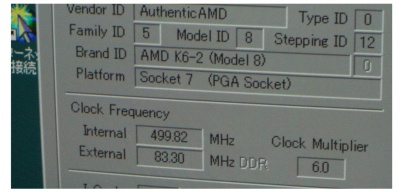

83.3MHz*6=500MHzがTX97XEの最高の性能になります。

|  |

| インストールにはフロッピーは不要です | やっぱりAuthenticAMDですよ。 |

これを実践した先人はすでに多いらしく、結局このマザーボードはSocket7の歴史が終了するまで使用可能だったわけです。(本当の最高モデルはK6-2 550MHz、あるいはK6-3 500MHzですが、これはこのマザーでは動かないでしょう)

何だかPentiumIIが300MHzの時代に登場した440BXのマザーボードが曲がりなりにもPentiumIIIの歴史が終わるまで永らえたのと事情は似ています。

AMDがIntelを真似て内部クロック14倍なんていうフザケたK6−2を作ってくれれば、今でも私は大喜びでSocket7を使っているのですが。

| クロック | FS0 | FS1 | FS2 | 倍率 | BF0 | BF1 | BF2 | 電圧(1) | VID0 | VID1 | VID2 | 電圧(2) | VID0 | VID1 | VID2 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 50MHz | 2-3 | 2-3 | 2-3 | x3.5 | 1-2 | 1-2 | --- | 3.5V | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2.5V | 1-2 | 2-3 | 1-2 | |||

| 55MHz | 2-3 | 2-3 | 1-2 | x4.0 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3.4V | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2.4V | 1-2 | --- | --- | |||

| 60MHz | 1-2 | 2-3 | 2-3 | x4.5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3.2V | 2-3 | 注 | 1-2 | 2.2V | --- | 1-2 | --- | |||

| 66MHz | 2-3 | 1-2 | 2-3 | x5.0 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2.9V | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2.1V | --- | 1-2 | 2-3 | |||

| 75MHz | 1-2 | 2-3 | 1-2 | x5.5 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2.8V | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2.0V | --- | --- | --- | |||

| 83MHz | 2-3 | 1-2 | 1-2 | x6.0 | 2-3 | 1-2 | --- | 2.7V | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||

| 注:マザーボードのバージョン1.04に適用。Ver.3.01は電圧設定が違います | ||||||||||||||||||

| 注:電圧3.2VはVID0の3番とVID1の3番を結ぶことになっています。 | ||||||||||||||||||

MSIのマザーボード電圧設定の混乱も同じ所に根源があるようです。

・・・この記事を書いてから3ヶ月ほど経つのですが、こうして組み上げたマシンは未だにサーバに使われることなく眠っています。理由は電源ファンの音を(コストゼロでは)消すことができないためです。

未だにSocket7とWindows98で遊んでいる人は世の中には少ないのでしょうか?

ここで作ったマシンは、ブロードバンドに接続すれば特段の不自由もなく快適に使えます。私がジャンク箱をひっくり返してはこういう懐古趣味のマシンを作るのは、予算の都合ばかりではなく、プリミティブなマシンのチューニングといった楽しみに、今では失われてしまった面白さがあるからだと思うのですが、どうでしょうか。