平成の大合併

-合従連衡、悲喜交々-

平成の大合併は現在進行中です。多くの町村が来年あたりその名前を消し、新たな市や町が生まれてきます。

ここでは、津山市周辺で起こった平成の大合併の枠組みについて私の記憶にあることを書いてみましょう。これは記憶と私見であって、実際の歴史の流れとは違う可能性があります。平成の大合併は済んでしまったらその過程を記憶する人も記録する人もいなくなるような気がします。それはあまりにも性急に、住民とは別のところで進んでいるからです。

大合併が必要なことはわかります。主な理由はこのままの枠組みで(そして今の日本の経済状況で)進めば、多くの市町村が経済的に破綻してしまうからです。しかし、経済的な問題ばかりに目を向けず、地域の成り立ちは何か、文化の違いは何か、我々は何を求めるのか、将来に何を残せるのかといったビジョンを持って、徳の心を持ってことを進めることが必要だと思われてなりません。一部の人たちの見えない利害によって形作られた歴史が、後に記憶されることはないでしょう。

まず、津山地域の合併協議の歴史ですが、ごく当初の岡山県が提案した枠組みは、津山市、加茂町、阿波村の3つが合併するとまあいいかなという、簡単なものでした。いざ自治体の希望を募ってみると、津山地域は津山市、加茂町、阿波村、勝北町、中央町、久米町、鏡野町、奥津町といった市町村が集まって合併の可能性を探ることになりました。

この時点では勝北町は勝田郡・英田郡の協議会、中央町と久米町は久米郡の協議会、加茂町・奥津町・鏡野町は苫田郡の協議会に属していて、情勢は全く流動的でした。しかし、阿波村だけは飛び地になっても津山市と合併したいという意向を持っていたと聞きます。

この枠組みから先に抜けたのは鏡野町と奥津町で、上斎原村・富村とともに苫田郡西部合併協議会を結成(2003.4.1)しました。加茂町は苫田郡の枠組みに加わるかどうか、住民投票(2003.3.9)の結果をしばらく検討してから津山地域合併協議会の方を選びました。(2003.5.15)

この辺の決まり方は川の流れのとおり、自然なもののように思われます。ただし、富村だけは旭川水系で昔から地理的にも経済的にも真庭郡に近く、私は個人的には富村は真庭郡に合併していった方が自然だと思っていました。現代人の目から見ればそうです。

しかし、明治時代の地図(国土地理院が実費頒布しています)を見れば、苫田郡と真庭郡の境は現代とは別の必然によって決まっていたことがわかります。昔の運輸・通商は馬の背や徒歩によって峠をトコトコと上り下りして村々を結んでいました。これに対して川沿いは定期的に川が氾濫して道路を削り取ったり、埋めたりしますから安定した街道にはなり得ませんでした。

現代人はコンクリートで護岸を固めますから川の氾濫を恐れません。川沿いは標高が変わらず、道も比較的まっすぐに作れますから車の輸送に向いた道が作れます。これに対して峠を上り下りしたり、トンネルを掘ったりして地域をつなぐのはむしろヤボったいことと思うようになりました。富村が久世町とこんなに近くなり、鏡野町から遠くなったのはこの百年のうちに起こった変化なのです。富村と鏡野町・奥津町は昔からあった枠組みを選びました。

同じように加茂町と鏡野町はこの百年間にずいぶん遠くなってしまいました。こちらでは人々は現代的な枠組みの方を選んだわけです。

勝北町は津山地域に加わることにあまり迷いはなかったように見受けられます。住民アンケートが実施されて意見は分かれたものの、東に続く奈義町が早くから合併しない方針を明らかにしていた(2002.12.1住民投票)ので、津山地域の合併に参加するのは地理的・交通的には自然な流れでした。

この段階(2003.5.15)で、津山市と阿波村、勝北町、加茂町、久米町、中央町の1市4町1村で津山地域の合併協議はひとまずスタートを切りました。

周囲を見ると勝英地域(勝央町、勝田町、美作町、作東町、英田町、大原町、東粟倉村、西粟倉村)は勝北町と奈義町が抜けた後の枠組みを模索しています。また、久米郡(久米町、中央町、久米南町、旭町、柵原町)が津山地域と平行して合併を協議していました。

積極的な形で独立を宣言していたのが奈義町と新庄村で、他の自治体の成り行きによっては孤立が心配されていたのが旭町と柵原町でした。(勝手に危ぶんでいたのは私だけかもしれませんが)

柵原町はもともと津山地域、林野地域、周匝地域と、3つにエリアが分かれており、きっぱりとどれに属しているかが定めにくい町です。元をたどれば、昭和の大合併があった昭和30年前後にここには硫化鉄鉱を産する柵原鉱山が繁栄していて、広い地域を合併した経緯があります。柵原鉱山からの鉱石の産出が止まっている今、今度は広域であることが災いして方向性が定めにくいことになりました。

こうした状況の中で、久米町が久米郡5町の合併協議会への参加の是非を問う住民投票を実施(2004.1.25)し、久米郡の合併協議会設置を否決(=津山地域に参加が決定)しました。

これに応じる形で、久米郡地域合併協議会は中央町、久米南町、旭町、柵原町の4町でスタート(2004.2.23)し、中央町が津山地域合併協議会を離脱(2004.3.5)しました。

旭町と柵原町を受け入れてくれる枠組みができてやれやれと私は胸をなでおろしました。(そういう私は県知事か総務大臣か)

久米南町は当初は建部町と合併を協議していた経緯を持っています。しかし、建部町は南に隣接する市町村との合併を希望して残ることになりました。南に隣接する町とは御津町です。そして御津町は岡山市、灘崎町と「岡山県南政令市構想」が進んでおり、さらに南の玉野市との合併をも模索しています。そして、玉野市の南は海です!

ちょっと戯れに並べてみましょうか。

海−玉野市−灘崎町−岡山市−御津町−建部町−久米南町−中央町−津山市

この隣同士がそれなりに仲のよい市町村のつながりの、どこまでがひとつになり、どこが切れるのがいいのでしょう?

こんなことを急いで決めろというのが無理というものでしょうね。

これと並行して、津山市の東の地域でも集合離散が起こりました。

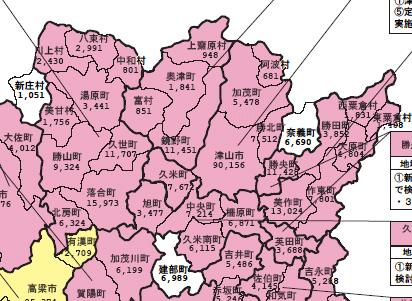

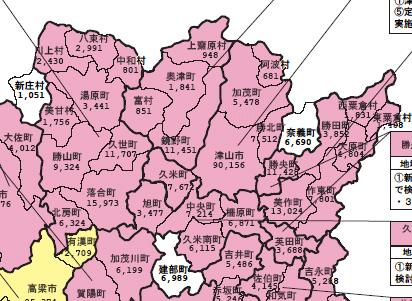

|

| このお話の時点の合併協議状況(岡山県のHPから転載) |

|---|

勝英地域は「勝央、勝田、美作、英田、柵原」の5町協議会(柵原は久米郡)と「美作、作東、大原、東粟倉、西粟倉」の3町2村協議会がありましたが、美作町はその両方に属していました。

美作町としては「工業団地を持つ勝央町と合併して基礎体力のある町を作りたい、でも昔から仲のよかった英田郡の町村を見捨てるわけには行かない。」という迷いがあったのでしょう。

そこで英田郡の3町2村協議会が勝英5町協議会に合流を申し入れました。(2004.1.22)すると、「9町村の合併協議は時間的に無理」として拒否の返事が返ってきました。(2004.2.3)拒否したのが誰であったかというのは興味深いところです。

これを引き金として「勝央、勝田、美作、英田、柵原」の5町協議会の方に異変が起きます。

美作町は熟考の末、5町協議会を脱退する意向を表明(2004.2.24)し、「勝田、勝央」の塊と「柵原、英田」の塊は道もない桃畑でわずかにつながるのみとなりました。

続いて柵原町が久米郡地域法定合併協議会に参加(2004.3.10)したため、5町協議会を脱退する意向を固めました。(2004.3.11)

結局、美作、柵原、勝田がそろって5町協議会を脱退(2004.3.29)し、「勝央、英田」という飛び地の合併協議会が現在存続しています。

勝田町は美作町の流れに合流し、勝英地域合併協議会(勝田、美作、作東、大原、東粟倉、西粟倉)を結成(2004.3.25)しました。

勝田郡は奈義町が独立、勝北町が津山地域、勝田町が勝英地域、勝央町が「勝央町・英田町地域」と、完全に分裂したことになります。

最後に真庭郡の情勢を見てみます。

真庭郡には30年も前から「真庭市をつくろう」と書いた看板が立っていたほど、地域的、経済的なつながりが強く、合併を模索する動きは古くからありました。

しかし、行政の中心は勝山、商工業の中心は久世、人口は落合と、三極鼎立をなし、市としての人口を確保できない中で、いまひとつ中心が絞りきれていませんでした。

そこに降ってわいた平成の大合併、真庭郡の人たちは真庭市を建設すべく立ち上がりました。

現在の枠組みは「北房町、落合町、久世町、勝山町、美甘村、湯原町、中和村、八束村、川上村」となっています。あ、おおむね国道313号線に沿って並んでいますね。

この中では北房町の中に高梁市との合併を求める動きがあり、今後も多少の変化はあるでしょうが、真庭市ができるのはもう目前です。

市町村合併について、立て続けに思うことを書いてみました。市町村合併の細かなところと大まかなところを見て思うのは、「歴史の大きな変わり目にあたって、皆さんふるさとを大切にしましょうね。」

ということでしょうか。

このお話は途中経過です。歴史的に正確な記述とも言いがたく、私見やけったいな分析も大幅に混ざっています。

私の古なじみのうちには、こういった市町村の出身であって、年に1度ほどもふるさとに帰ってこない友人がいくらかありますので、彼らの故里がどのようにしてその名前を消したか、その先どうなっていくのかをレポートする責任があろうと思ったので、つれづれなるままに記してみました。

この記事をアップロードしてから1週間経ちました。

平成16年5月28日は津山地域1市3町1村の合併調印式の日でした。

しかし、その朝、久米町長の村上稔氏(75)が町役場に出勤途中、自ら運転する自動車で交通事故を起こし亡くなってしまいました。

合併調印式は助役が職務代理者として出席して無事行われましたが、合併に賛否両論ある中で町をリードし、合併を推進された町長が道半ばにして亡くなったことは大変惜しまれています。

また、同じ日、富村の住民団体が真庭地域との合併を求める陳情書に有権者の過半数を超える署名を添えて村長に提出しています。

さかのぼって検証してみれば苫田郡西部合併協議会設置(2003.4.1)が真庭地域(勝山、湯原、久世、美甘が当初メンバー)の合併協議の着手(2003.5月)より早かっただけで、あまり積極的な意思決定ではなかったのかもしれません。

私が以前から思っていたように、苫田郡にあった唯一の旭川水系の村は、旭川水系の仲間を求めて動き始めました。(04.05.29追記)

平成16年6月8日、英田町の橋本清町長は勝央町との飛び地合併を断念し、勝英地域合併協議会に参加の申し入れをしました。勝英地域合併協議会は歓迎の姿勢を表明しています。(04.06.09追記)

平成16年7月26日、勝央町は今後の合併の方針を問う住民アンケートを集計し、結果を発表しました。

結果は「勝英地域合併協議会に合流」が2612通(37.46%)、「当面静観する」が2392通(34.31%)、「勝央町単独」が1968通(28.23%)となり、一応順位はついたものの「意見は3つに分かれたまま」という状況そのままです。

一方で平成16年8月5日、勝英地域合併協議会(勝田、大原、美作、作東、英田、東粟倉、西粟倉、の5町2村)は第8回会合を開き、合併後に誕生する新市の名称を「美作市」と決めました。

また、富村の住民団体が真庭地域との合併を求めた件については、その後目立った動きはありません。

富村は大きく分けて富西谷と富東谷の2つの谷からなっており、それぞれの川は久世町に入ってからひとつの川になります。富西谷は真庭郡との関係が深く、富東谷は苫田郡との関係が深いので、住民の意見も地理的に偏りがあるというのが実情のようです。これも昭和の大合併の枠組みが災いしているのでしょう。(04.08.07追記)

平成16年8月13日、西粟倉村が勝英地域合併協議会を脱会し、単独で村政を維持する方針を決めました。

住民アンケートで約6割が合併に否定的な回答だったことに配慮した結果です。

これにより、勝英地域合併協議会は現在、「勝田、大原、美作、作東、英田、東粟倉」の5町1村になっています。

上の地図で合併しないことを選択した町村のうち、奈義町は自衛隊の駐屯地を抱え、交付金や補助金が期待できます。また、新庄村はダムの固定資産税(「土用ダム」の償却資産としての固定資産税のことでしょう)が入るので比較的資金に恵まれています。

こうした収入が期待できない西粟倉村の場合、単独村政の道を歩むことは大変な選択です。

私はここまでのお話で、金銭の損得勘定だけで地域の将来を決めることはよくないと主張して来ました。しかし、経済的問題を度外視してことを進めれば、重大な結果が待っているとも思われます。(04.08.17追記)

平成16年9月24日、久米南町議会は市町村合併問題特別委員会を開き、久米郡地域合併協議会から離脱する方針を決めました。

理由は新町建設計画案の中の財政的計画に疑問・批判があったということです。

久米郡地域合併協議会は、新町の名前を「美咲町」と決め、着々と準備が進められてきた中での決定でした。

このページのずっと上のほうで触れましたが、峠でつながる地域割りは近世までの枠組みで、川の流れでつながる地域割りが近代的な枠組みと言えるでしょう。

水系で見た久米郡はというと、久米町が久米川(一部皿川水系倭文川)、中央町が皿川(以上吉井川水系・津山市より上流)、久米南町が誕生寺川(旭川支流)、旭町が旭川、柵原町が吉井川(津山市より下流)となっています。字で書けばよくわかりませんが、要するに「全てバラバラ」となっており、大小の峠でつながっています。

久米町−中央町−久米南町をつなぐ峠はそれと気づかないぐらいゆるやかな峠(谷中分水界)ですが、旭町や柵原町に至る峠はかなりな高低差があります。

そういったことを念頭において、久米南町が離脱したあとの久米郡地域合併協議会の組み合わせ(旭町・中央町・柵原町)を見れば、地勢的にかなり不利な組み合わせであることがわかります。

久米郡も、勝田郡同様、明治時代の古い枠組みと、現代的な交通・通商の流れとのはざまで苦しんでいるようです。

(これは擬人的な言い方です。具体的な人々はどう受け止めているのでしょうか。)

9月15日、勝英地域合併協議会から西粟倉村が正式に離脱しました。

この間に隣の東粟倉村では住民投票を実施し、「合併する」という意見が「合併しない」という意見をわずかに上回ったため、合併協議会に残ることになっています。

一方、苫田郡西部合併協議会では、まだ新町名が決まっていません。

地勢的には富村以外はまとまりを持った苫田郡西部ですが、住民の意識というのはやはり一律にはいかないようです。

「苫田」や「西苫田」も候補には上がっているようですが、ちょっと待て。それは津山市内の地名です。

津山市役所がある「山北」から北へ神楽尾山のある「総社」までの宮川西岸が「西苫田」で、これに宮川東岸の志戸部や沼、勝部、大田、紫保井など「東苫田」を加えた地域が「苫田」です。

ちょうど今は岡山市になっている「御野」と「津高」があったから「御津郡」、「御津郡」にある町だから「御津町」というのに似ています。この合併で御津町はようやく本来の所在地に溶け込むようですが。

新自治体名がが決まらないという一点だけで合併協議会が解散という事例も全国ではあるようですから、何とか丸く収まることを祈ります。(04.09.26追記)

苫田郡西部合併協議会は10月19日に新町名を「鏡野町」と決定し、10月26日に合併協定調印式を行いました。

合併期日は平成17年3月1日です。

新町名を決めるのは難しいことで、それぞれに町名に歴史を背負っているわけですから、簡単に決めることができません。苫田郡西部の場合も協議は非常に難航したわけですが、最後は県の調停を受けて名称が決まりました。

調停を行った県の方が「苫田は津山の地名」と知っていたかどうかは判りませんが、常識的な結論が出て私としてもひと安心です。(04.10.28追記)

今日は平成17年2月28日です。津山市・加茂町・阿波村・勝北町・久米町は合併して新生「津山市」となりました。

岡山県内では高梁市(H16.10.1)・吉備中央町(H16.10.1)・瀬戸内市(H16.11.1)に続いて4件目の合併となります。

久米のガンダムも、加茂の五輪原細池湿原も今日から津山市となりました。

明日は鏡野町・奥津町・上斎原村・富村が合併して新生「鏡野町」となります。

美咲町は3月22日、美作市と真庭市は3月31日が合併期日です。

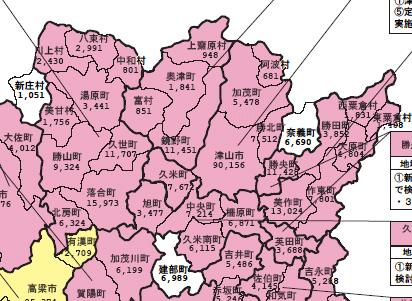

|

| 津山市合併時点の岡山県地図(岡山県HPより加工・転載) |

昨日は「南セントレア市」という新市名候補で話題となった愛知県の南知多町と美浜町で合併の是非を問う住民投票があり、「合併反対」の意見が圧倒的な多数を占めました。これで合併協議は解消と見込まれています。

新自治体名をめぐるトラブルと言えばそれまでですが、よくよく見るとトンデモナイ第2候補を挙げることで第1候補を押し通したかったか、あるいは中途半端に遠慮したような合併協議の内幕が見えてきます。

そこのところを住民は無責任と断じました。

ふるさとがその名前を消しても、時代の流れなら致し方ありません。一抹の寂しさを感じながらも、同じ空の下、同じ山川の姿を持った、違う名前となったふるさとを人々は受け入れるのです。

しかしその名前やいきさつの中に、見栄や権勢争いや、一部の人たちの利益追求などが見えるとき、住民はきっぱりとそれを否定するのです。

この1年足らずの間に何が起こったのか、ふるさとの未来、地域の未来に誰がどんな役割を果たしたかをぜひ記憶にとどめて頂きたいと思います。

(05.2.28追記)

|

| 本日の岡山県地図(岡山県HPから加工・転載) |

平成17年3月22日、今日はまた、岡山県内で数多くの合併がありました。

「岡山市(御津町・灘崎町)」「総社市(山手村・清音村)」「備前市(日生町・吉永町)」そして県北では中央町・旭町・柵原町が合併して「美咲町」が誕生しました。

合併が3月に集中したのは(毎年延長されている)合併特例法の期限をにらんで駆け込んだためで、合併が月曜日に集中するのは土曜日と日曜日の窓口が閉まっている間が電算システム等の変更をしやすいためです。ちなみに2月28日も3月22日も友引ですが、合併集中日との関係は不明です。

地図で次第に増えていく緑のエリアが「平成の大合併」が済んだ市町村です。黄色のところが総務省告示を経て合併を控えているところです。ピンク色は合併協議が進捗中のところで、白いところが様々な理由から合併しないところです。

こうしてみると地図マニアの私としては、西粟倉村から笠岡市に至る合併しない市町村の白い連続が気になります。

これは何を意味しているのでしょう?(そんなことわっかたら神様やがな)

私の見立てでは、この白く残った市町村の多くが南側に山を抱えていること、水系の境界部にあること、南北の中心都市への距離が同じであることなどが見て取れます。ただしこれは結果論で、それぞれの町にそれぞれの悩みや議論があったことだろうと思います。しかし、生活圏と「郡」の枠組みの違いや、町村の両端で拠点となる都市が違っているなど、不利な条件がたしかにあったことでしょう。しっかりした収入源があるからまだ頑張れるというところもありますが。

さて、今日初めて地図上に姿を現した「美咲町」ですが、久米町と久米南町を除いた久米郡が大同団結して誕生した町です。

そのいきさつから、「久米」を名乗ることが出来ず、全く新しい名前を考えました。

聞くところによると、この町名が決まったときはまだ久米南町が合併協議に参加しており、4町の地図上の姿が桜の花を横から見た形に見えるというので提案された名前だということです。ところがその後、久米南町の脱退により、桜の花は花びらだけとなりました。

「美作市」登場を前に「美作」を意識しているようにも見えます。このへんは「瀬戸町」の隣に「瀬戸内市」が出現したのにも似ています。

すでに合併した津山市についていえば、合併しても景色が急に変わるわけではありません。町役場が急になくなるということもありません。

しかし、よく見ると道路標識がいち早く書き換えられていたりします。

津山市では町村だったところだけ市議会選挙が始まっています。町村だったところだけ、もとの町村ごとに定数を決めて行われる特例選挙です。

住所の町名などはいっきに変わってしまいますが、本当の変化はゆっくりと起こるんだなと実感しています。

(05.03.22追記)

昨日3月31日は「美作市(美作町・作東町・英田町・勝田町・大原町・東粟倉村)」「真庭市(勝山町・久世町・落合町・北房町・湯原町・美甘村・中和村・八束村・川上村)」「新見市(新見市・大佐町・神郷町・哲多町・哲西町)」の合併がありました。ちなみに大安です。

これで県北に関しては「平成の大合併」は一段落です。

|

| 合併も一段落(岡山県HPから加工・転載) |

今回その名を消した勝山町は、私が一時住んでいたこともあって感慨深いものがあります。

この記事のずっと上のほうで「行政の中心は勝山、商工業の中心は久世、人口は落合」と言ったように、新しい市役所は勝山に置かれることとなったようです。地理的な中心地は確かに勝山の方が有利ですが、人口の重心はむしろ久世にあります。

勝山には警察署や県の地方振興局(4月1日から美作県民局に統合)があったりしたのは、勝山にその昔お城があったのと関係があるのでしょう。

真庭市になった他の地域にもそれぞれ思い出があります。真庭市の合併は県内最多の町村数を集め、県内で最も面積の大きい市となりました。合言葉が「杜市(とし)」であることが象徴しているように、大いなるふるさとの誕生です。私も真庭がいつまでも変わらないふるさとであることを願っています。

美作市はこの記事でレポートしてきたように大きなどんでん返しを経て誕生しました。湯郷温泉、宮本武蔵生誕地、岡山国際サーキット、と観光資源が目立ちます。真庭市の大いなるふるさとといった感じとはちょっと違う印象です。

新市名「美作市」が象徴するように、美作の拠点都市として津山と肩を並べて行こうという意思が感じられます。

新見市の合併で、おやっと思ったのは合併の方式が新設(対等)合併であるということです。調べてみると旧市町名を残していても高梁市・総社市・備前市・鏡野町は新設合併です。新設合併と編入合併の違いって何なんでしょうね。

新見については私は特に思い出や感慨はないのですが、訪れたときの印象からすれば真庭市と同様、大いなるふるさとの誕生です。

真庭市と新見市の境界は正しく水系に従い、合併しない町村が介在しないようにきれいに合併できました。

県内で残る合併協議会(図で黄色の地域)は、

「倉敷市・船穂町」「倉敷市・真備町」−3月28日合併申請−平成17年8月1日合併

「和気町(和気町・佐伯町)」−3月31日合併申請−平成18年3月1日合併

「浅口市(金光町・鴨方町・寄島町)」−3月25日合併申請−平成18年3月21日合併

です。県に合併申請した日にご注目ください。まさに「ヘッドスライディング、ズサー!」という状態です。

議会や首長にとって、自分自身の存在を否定してしまう決定をすることは非常に難しいことでしょう。いや、深刻な事情がなければまずあり得ないことといっていいでしょう。その事情とは何かといえば、「合併特例債」という新たな借金が許されるというのが最大のメリットなんだそうです。

これは私には理解することができません。

議員さんや村長さんが、私はクビになっていいから村の看板をおろすぞよとおっしゃいました。

今そうすれば、新しい借金をすることが出来て、まだまだそのお金が村を良くするために働いてくれるだろうと。

主体がなくなった村を良くするのは本当は誰でしょう?合併特例債を償還するのは本当は誰でしょう?

そんなあり得ない現象、成り立たない議論を説明する答えを私はは1つしか思いつきませんでした。

役場には現在もう役場を維持していくほどのお金は残っていないということです。

田舎というのは高コストの世界であり、それは国からの交付金や補助金によって補われています。

それを何とかしようというのが「三位一体改革」「国から地方への税源委譲」です。

考えてみればわれわれの住む田舎は、起伏の大きい山地に点々と家があり、家族は1台ずつクルマを持ち、消しゴム1個買うのに20kmぐらいドライブするのは平気です。パソコン屋を冷やかすためなら片道100kmあっても行きます。庭や田んぼは広すぎて手を入れ続けないとすぐ荒れてしまいます。家の裏でキツネを見かけたり、通勤のみちみちカワセミの写真が撮れたりします。

それは実は「不便」ではなく、この上ない「贅沢」なのです。こんな生活のためには都会で暮らしている人の何倍も道路や水道管やその他の社会的インフラを「消費」します。そしてそれは行儀良く都会で暮らし、こぢんまりとした家に住み、ぎゅうぎゅう詰めの電車で通勤し、消しゴムもパソコンも歩いていって駅前で買える人たちによって支えられています。

「国から地方への税源委譲」は「都会のお金(税金)は都会で使う」という宣言であって、ここでいう「地方」が「田舎」とイコールでないことに気をつける必要があります。要するに高コストな暮らし方をしているふるさとの我々への仕送りを打ち切ろうという決定です。

小泉さんががんばっていることの意味に私は今日ようやく気がついたのですが、役場を切り盛りしている人はその動きの先にあるものを敏感に察知していたのでしょうね。

岡山県の自治体は平成の大合併によって半減したのに対し、東京都と神奈川県では自治体数の減少は10%未満です。

ふるさとへの仕送り打ち切りはあっという間にほとんどのふるさとの名前を地図から消してしまいました。

もちろん、名前には地理的な名称と、組織としての役場の呼称との二重の意味があります。

役場がなくなっても、当面地理的なふるさと、ふるさとの場所がなくなるわけではありません。

しかし、これは都市から田舎への経済支援の打ち切りによるのもですから、ふるさとの山河がいつまでも存することを約束したものではありません。

ここで新しく姿を現した、今までよりずっと大きな市や町は、そうした社会の潮流に耐えるべく、「ふるさとに住む贅沢」を守るためにこういう風に身を寄せ合ったのだと思い至りました。

(05.04.01追記)

岡山県でとりわけ多くの市町村が合併して消滅したのにはわけがあります。

当時、岡山選挙区の片山虎之助参議院議員が総務大臣を務めており、岡山県の市長や町長や村長は「平成の大合併はワシが大臣として音頭を取る大事業じゃけぇのぅ、是非とも地元の岡山で成功させてくれぇのぅ。」と(言い方は私の想像ですが)折にふれて一人ひとり肩を抱かれては懇願されたのではないかと思います。

昨日の参院選。おりしも保守王国だった1人区の岡山選挙区で、片山氏が敗北を喫したのも、「『地方』と『田舎』は同義ではない」ことを読み違えたことに対する『田舎』の逆襲だったのではないかと思量しています。

(07.07.30追記)

蛇足ですが、片山虎之助氏を破ったのは姫井ゆみ子氏ですから、これは田舎の「逆襲」ではなく、田舎の「悲鳴」だったのですね。

(07.08.20追記)

「なべのさかやき」目次に戻る