高知市内の路面電車にはもともと「ごめん」という行き先表示の電車が走っています。

高知市内の路面電車にはもともと「ごめん」という行き先表示の電車が走っています。はりまや橋からだと40分足らずで「ごめん」まで行けます。

そもそも、「ごめん」には謝罪の意味ばかりではなく、「天下御免」とか、「大通りの真ん中を御免」といった、通り抜け許可の意味、きわめてポジティブな使い方もあります。

坂本龍馬の故郷で、大通りの中央を天下御免の電車が走っているのは、なんだか痛快さを感じます。

7月4日のニュースで、「ありがとう駅」という名前の駅が誕生したと聞きました。

7月4日のニュースで、「ありがとう駅」という名前の駅が誕生したと聞きました。

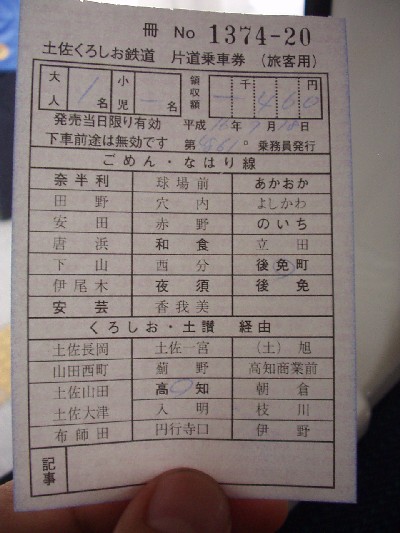

ところは高知県、土佐くろしお鉄道、「ごめん・なはり線」の起点が「後免駅」でその隣が「ありがとう駅」です、本当の駅名は「後免町駅」ですが、この駅の愛称を漫画家のやなせたかし氏の発案で「ありがとう駅」にしたというものです。

駅の正式名称が「ありがとう駅」になったわけではないのでちょっと価値半減ですが、「ありがとう」「ごめん」のひびき合いというのは確かに心地よい感じがします。

ちょうど親睦旅行の行き先が高知市内だったので、ちょっと足を伸ばしてみることにしました。

高知市内の路面電車にはもともと「ごめん」という行き先表示の電車が走っています。

高知市内の路面電車にはもともと「ごめん」という行き先表示の電車が走っています。

はりまや橋からだと40分足らずで「ごめん」まで行けます。

そもそも、「ごめん」には謝罪の意味ばかりではなく、「天下御免」とか、「大通りの真ん中を御免」といった、通り抜け許可の意味、きわめてポジティブな使い方もあります。

坂本龍馬の故郷で、大通りの中央を天下御免の電車が走っているのは、なんだか痛快さを感じます。

さて、旅行の仲間をそっと離れて、土佐電鉄の路面電車に乗り込みます。

土佐電気鉄道は郊外を走る専用軌道を持っているところは広島電鉄に似て、1編成の電車が短いという特徴は岡山電気軌道に似ています。要するにのんびりと田舎を走るローカル電鉄です。

広島で5両編成の電車を見たときは、これでうまく右折できるのだろうかと心配しました。

電車はほどなく郊外に出て、田んぼや山や川、そして沿線のちょっと狭そうな道路(国道です)を見て走ります。

駅もホームだけの駅や、路面にペイントで描かれているだけの駅があります。

「次とまります」のボタンを押してなかったら、電車はそのまま駅を通過します。

ちょっと景色が町らしくなって、再び線路が路面を走るようになったら間もなく終点の後免町駅に着きました。

電車の向こうに見えるのが「ありがとう駅」です。

「ありがとう駅」に向かって歩を進めたら、私としては見逃せないものが構内にありました。

気にしない人には何でもないものですが、両端が切れていて、しかも電車が乗っていない線路です。

実際には画面奥の超低床電車をかたどった自動販売機の位置がかつてのホームになっていたらしく、全くの意味不明物件ではありませんが、私はこういうのは交通公園でしか見たことがありません。もちろん、一時停止は不要です。

さて、いよいよ「ありがとう駅」にたどり着き、階段を登ってみます。

「ありがとう駅」と記載した切符はないとは知っていましたが、何かお土産に入場券でも買って帰ろうと階段を登りつめたら。

か、改札がない?

階段の上はいきなりホームでした。

|

| ここに「ありがとう」と書いておいてほしかったですね。 |

ホームに上がっていったら、さっきの列車で降りたらしき、やや年配の夫婦がいて、早速話しかけられました。

「あのぅ、大津の方に行きたいのですが、どの方面に行ったらいいのでしょうか?」

「私も観光客(というより観光に興味のないにわか鉄っちゃん)なのでわかりません。」

壁の運賃表を見たら、この夫婦は「とさおおつ」を通ってきたとしか考えられないのですが、次の人に行き先を尋ねるため階段を下りていって、それっきり会うことはありませんでした。

まさに1時間に4本の土佐電鉄に乗って行かれたものと思われます。

それからは次の列車をただ待つだけ、高架の上の「後免町駅」からは、さっき着いた「後免町駅」がよく見えます。

|  |

| 線路のくねり方に風情を感じます。 | ありがとう駅のマスコットは「ごめんまちこ」さんです。 |

1枚写真を撮って(失敗)、降りる人を待って、・・・いたらいきなりドアがしまりかけたので、前のドアから飛び込んで、整理券を取ろうとしたら、整理券が出てきません。

幸い、若くて美人の車掌さんが2人も乗っていて、切符を売ってくれました。

「次にご利用の際は後ろのドアからお乗りください。」とちょっぴりお叱りを受けました。

|

| やはり切符の記述は「ありがとう」ではありません。 |

参考までにゴトゴトWeb!(ごめん・なはり線ホームページ)のアドレスをリンクしておきます。

駅名をだじゃれてみるぐらいのこんなことでも私のような変わり者を惹きつける力があるのですから、もっともっとがんばって味を出してもらいたいものです。