|

|

| トップへ帰る |

城西知るなら津山の歴史から・・

| 森藩について |

資料は、長畑博先生からの提供と「わたしたちの津山の歴史」から引用しました。

全ての資料の許諾を得ています。

1603年、森忠政は美作十八万石の領主となりました。

そして鶴山を津山に改めました。

こうして津山は生まれたのです。 |

津山景観図屏風

|

|

森忠政は、慶長8年(1603年)に家康の命によって美作の国186500石(1石は今の6~10万円)の領主になりました。しかし1634年7月7日忠政は京都で中毒で急死しました。その後、忠政の後は長継と継いでいきました。また、忠政達の墓は本源寺に祭ってあります。

|

森忠政の父は織田信長に仕えた武将で、美濃金山(岐阜県兼山町)の城主でした。

父の死後兄たちが相次いで戦死したため、忠政は十四歳で森家を継ぎました。

金山の城主から1601年信濃(長野)海津城主になり、1603年美作の領主になりました。

忠政は、はじめ美作の中心であった院庄に入りますが、やがて美作のほぼ中央の鶴山を選んで、津山城を築きここを中心に城下町をつくり支配の基礎を固めていきました。

森氏の時代は1697年までの95年間続きました。その支配の中で美作18万6500石を検地のやり直しや新田開発などで、25万石あまりに増やしています。

森家は忠政、長継、長武、長成と四代続きましたが、長成の病死により後継ぎがいなかったため、領地を取り上げられました。

一族は、その後、井原や赤穂(兵庫)・三明(兵庫)などの小藩の領主となり明治まで続きました。

|

|

|

|

|

|

| 津山の城づくり |

前の城があった院庄は、平地で守りにくく洪水の恐れもありました。

そこで忠政が新しい城の場所として選んだのが鶴山でした。鶴山は、南の吉井川、東の宮川は、そのまま敵を防ぐ自然の堀となり、すぐ近くには戸川の川港もありました。忠政は鶴山にあった八幡宮を八子(山北)に移し鶴山八幡宮としました。そして、新しく生まれた津山の城や城下の守り神として徳守神社を立替え城づくりにとりかかりました。

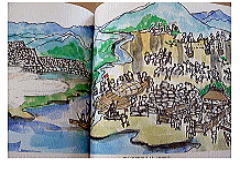

城づくりの基本は石垣作りです。石垣は近江(滋賀)出身の石工たちによってつくられました。石垣に使われた石は吉井川の南の大谷山や石山から切り出されました。今もそこには当時のノミの後が残っています。木材のヒノキやケヤキは津山から遠い蒜山地方からも旭川を利用して瀬戸内海まで流し再び吉井川さかのぼって運びました。国中の人と物を使って、つくられた津山城は13年かかって完成しましたまたこの城は鶴山城とも呼ばれ五層の天守閣がそびえ堀に囲まれた堂々とした城でした。

|

|

|

| 西の大番所(翁橋の所)

|

城づくりの様子 |

その頃の津山城を上から見た図(CG) |

大橋や翁橋のところに、大番所をもうけ役人が城下を出入り人たちを見張っていました。

|

|

|

|

|

|

| 城下町・城西について |

城づくりとともに城下町づくりが進められました。武士は守りを固めるため、城の周りに住みました。

武家屋敷は、堀の内側の内山下をはじめ、西は、椿高下、田町、南新座あたりまで並び、宮川の東に丹後山の山すそに上之町が細長く続いていました。

城下には多くの商人や職人が集められていました。城下町は、敵から城を守るためにつくられた、守りの町でもありました。

魚町・桶屋町・鍛治町などの町名として、今も残っています。また、坪井町・福渡町などは、坪井(久米町)・福渡(建部町)から集められた商人の町です。このような名前の由来がある町が城西にはたくさんあります。

美濃町は、忠政が美濃(岐阜県)から連れてきた職人の町です。出雲街道をつけかえて、城下を通るようにし、敵の攻撃を防ぐため、十八か所に、かぎ形の曲がり角をつくり、町の東と西には、寺町をつくりました。その中のひとつが城西にある西寺町です。

|

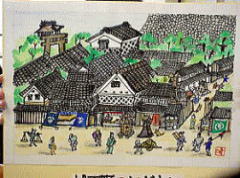

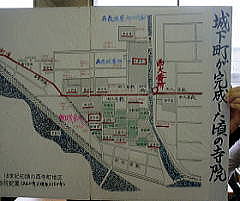

城下町城西地区

これは城下町がにぎわっていたころの様子です。

城西地区も大変にぎわっていました。

|

寺が多い城西地区

これは、城下町が完成したときの絵で、城西にはお寺がたくさんあることがわかります。なぜかというと敵が攻めてきたときに砦になるからです。

|

|

|

出雲街道について

この道が津山の城下町を東西に貫いていました。古代より出雲(島根)から京都に通じる道として多くの旅人に利用されてきました。

江戸時代には大名の参勤交代の道として、また政治・経済・文化の大動脈として重要な道でした。出雲街道は正式な名前はなく、島根・鳥取では京街道と呼び、岡山では、出雲街道と呼びます。

|

作州民芸館について

作州民芸館は旧土居銀行あとで大変珍しい建物です。外国の技師をつけて立てられたものでネッサルサン様式といわれます。作州民芸館は城西のシンボルです。 |

|

|

翁橋について

作州民芸館や翁橋などの当時モダンな趣の建物が作られたのは、明治31年頃です。

津山城の西を流れるいだ川と東西に通じる出雲街道の接点にかけられたのは翁橋は、大正15年鉄筋コンクリート橋として生まれ変わりました。端の長さ9,9m、幅9,7mと小さな橋です。小さくても存在感は素晴らしい。

|

城西は2度栄えた!!

1、江戸時代・城下町のころ

美作の中心から富が集まりそのことを武士が考え城下を作り、国が栄えました。

2、明治のころ

明治31年に鉄道が開通し、今の津山口駅の位置に、津山駅が開設されました。大正時代城西地区は町の中心部をつなぐ玄関口としてにぎわっていました。建具・釣具・のこぎり等職人の町がつらなり、問屋街がありました。

この付近は津山一の繁華街として

「坪井町銀座」と呼ばれていました。

今の津山口駅 人々が往来し城西地区は多くの人が訪れていた

学問の町南新座!!

南新座は武士の町で、田町は上級武士が多かったそうです。上之町は下級武士が多かったそうです。武士は学問をがんばって出世しようとしたそうです。

寺子屋などがあった場所

| 現在の学区 |

場所

|

|

東

|

上之町(2か所)・京町

|

|

南・西

|

押淵・井口(2)・南新座(3)

|

|

北

|

椿高下・総社

|

|

佐良山

|

平福・中島・高尾(2)

|

|

向陽

|

二宮・上田邑

|

|

林田

|

林田

|

|

一宮

|

東田辺・西田辺・東一宮(4)

|

|

成名

|

野村・楢

|

|

高野

|

高野本郷

|

|

高倉

|

勝部・籾保

|

|

高田

|

下横野・上横野・大篠

|

|

広野

|

福井

|

|

河辺

|

河辺

|

|

大崎

|

池ヶ原

|

|

津山藩は、教育にも力をいれました。武士の子供の教育をする学問所は、一七六五年、五代藩主の康哉によって、山下につくられました。武士の教育と藩政改革に尽力した大村庄助、軍学者として有名な正木兵馬など、優れた人物が選ばれて学問と武道を教えました。学問には11歳から入り、五年間、漢字・洋楽・算学・書道・兵学・弓・馬・槍・砲術・柔道・水泳などを修行しました。

|

|

| 津山の有名人 |

|

鞍懸虎二郎

鞍懸虎二郎は幕末の勤王家で「号を秋汀」といいました。赤穂藩士を追われ、津山藩に採用され、後に津山藩権大参事に抜てきされました。ところが、明治四年八月十二日夜椿高下の河瀬重男(友人)宅を出たとたん短銃で狙撃され翌日の八月十三日、三十八歳で亡くなりなました。 |

宇田川玄随(初代)

宇田川玄随は津山で最初の洋学者で榕菴と同じく津山藩の医者で1779年杉田玄白等により蘭学を学びました。

「西説内科撰要」は日本で最初の西洋内科書でした。

|

|

|

宇田川玄真(二代)

宇田川玄真は榕菴、玄随と同じく津山藩の医者で玄随の死後、宇田川家の二代目の養子になりました。著書としては、江戸時代最も普及した解剖書「医範提綱」があります。

他にも著書が多く、「和蘭薬鏡」などがあります。

|

宇田川榕菴(三代)

宇田川榕菴は津山藩の医者で文化八年十三歳で宇田川玄真の養子になりました。榕菴は小さいときから博物学が好きでした。「植物啓原」や「舎密開宗」を書き、植物学の確立、近代化学の確立した。意義は大きく日本の医学にとって非常に大きな業績を残しました

|

|

|

植原六郎左衛門

1816年(文化13年)に上之町4丁目に生まれました。関貫小路の坂を上り詰めた、西角に上之町4丁目はありました。帰真流剣術と水練(神伝流)の達人、砲術で津山藩に大きく貢献しました。大砲製造の借金を残したまま錆びた大砲だけが津山に残されました。(幕府や藩が崩壊したからです)

1868年(慶応4年)津山藩は植原六郎左衛門に「不審の筋あり」と牢内に監禁しました。その為、明治3年11月14日に自刃しました。(しかし本当は毒殺・詰め腹を切らされたという説もあります)

|

|

|

|

| 城西の有名人 |

竹内文

南新座で生まれキリスト教の洗礼を受けました。(津山で最初であった)

明治29年私立津山女学校を開校しました。津山で最初の女子英語教育を行いました。授業前は賛美歌、体操にはダンス、家事育児、衛生を授業に取り入れた新しい教育でした。

|

立石邸でダンスする女学生 |

|

|

|

|

|