ナカヤマ神の堆積層を堀る

|

|

| 吉備津神社(吉備の中山) |

|

昨年夏,N・T両氏を案内して,列島第4位の墳長・規模を誇る「造山古墳」や「備中松山城」を駆け足で案内した。岡山のホテルを出発して,まず最初に立ち寄ったのが「吉備津神社」であった。この付近で「真金町」の標識も見えたが,このネーミングは比較的最近のことではないかと感じた。有名な和歌からとって名付けたものであることは,疑いないところであろう。

『真金吹く,吉備の中山,帯びにせる,細谷川の,音のさやけさ』とある。 ところが,「吉備の中山は実はここではない」となると,おだやかではない。吉備中山は美作の中山神社の鎮座地周辺とする,一般常識を覆すかなり衝撃的な説が登場した。この説は,折口信夫・池田弥三郎・山本健吉氏らが『吉備中山覚書』として,某大学の研究紀要に載せているとのことである。わたしとしても近々には,某大学か図書館で「覚書」の内容を確認してみたいが,真金町にとっては薮から棒の話で,怒り心頭・言語道断の許し難い邪説とでも言うところであろう。

推測するに折口氏等の「美作中山」説は,吉備中山では古代製鉄や鍛治にまつわる遺跡・遺物が何ら発見されず,その痕跡さえ確認できないことにあるようだ。「真金吹く」と和歌に詠まれ,合の手・調子を付けて催馬楽でも親しまれながら,実は古代の吉備中山と製鉄とは全く無縁だったらしく,中山のどこからもタタラ炉や鍛治炉跡は見つけられない。そこかしこから幾筋もの炎煙が盛んに立ちのぼる-およそ古代の産鉄地帯だったことを示唆する物証は,ほとんど皆無と言ってよい。一方,美作中山神社を取り巻く状況はどうであろうか。

中山神の鎮座地をとりまく痕跡

『苫田郡誌』によれば,鵜羽川上流の西田辺の字に岡山があり,かって銅鉱を出した(一宮鉱山)という。同じく鐘鋳場の地字名があり,かって寺の鐘を鋳たとも言われるが,一般的に「金鋳場」と考えることもできる。一宮の本村から峠を隔てた字湯谷も,銅鉱を往古に産出(中山鉱山)したことが記録に残る。湯谷の「湯」が,金属の熔融状態を表したものだったことは間違いない。また,一宮には小童谷(ヒジヤ)の地字名も見える。

|

|

|

美作の中山神社(津山市一宮) |

『作陽誌』には,湯谷に接する田邑地内に「金丸」地名があり,平尾鉱山がかなりの銅鉱を出したことが載る。中世には山城が築かれた神楽尾山頂には, 天津劍神・天一神等三座を祭神とする天剣神社があったと言われる。天一神とは、鍛冶神としてのアメノマヒトツノ神「天目一箇神」ではなかったか。

西田辺の西-有木乢を越えると香々美郷である。ここには,地名としては紅谷・赤峪・金剛谷・鹿児原などが確認できる。カゴ音は古代の金属-銅に関連する音韻とされる。香々美には金盛鉱山など銅鉱を出した鉱山が四ケ所記録に見え,中山神社の主張と同じ鏡作命や,金山彦命などの金属神を祭神とする神社も,三ケ所が確認されてもいる。

有木乢西の香々美郷(現-鏡野町)といい,西田辺・湯谷・田邑など中山神社のバック・グランドでは,古代に銅鉱がさかんに採掘され,銅を中心とした金属精錬・加工が行われていたと思われる。中山神社が鎮座する長良嶽が,銅工を象徴する東アジア共通音韻としてのナガラを持つ背景は,こういったことからも十分に納得できるのではないか。

古代の金属・冶金コンビナートか

しかしながら-である。「吉備中山」と同様ここ美作の中山神社近辺からも,「真金を吹く吉備の中山」と和歌に詠われ,常套句となるほどの真金(鉄)生産地帯だった証拠は上っていない。綾部・高倉地区(東方6㎞)や久米糘山(南方6㎞)では,炉壁・鉄滓・鞴口などの製鉄・鍛治遺物が確認されているが,両遺跡ともに東方や南方へほぼ6㎞離れており,未だ古代の中山神社周辺地域での鉄産は疑問と言わなければならない。

|

|

| 黒沢山から香々美(かがみ)を見る |

|

わずかに『津山市史』などが,一宮や田邑地区に前期古墳としての地域首長墓の存在や,そこからの銅鏡・銅器・鉄斧の出土を指摘する。また,西田辺地区には古墳時代後期の群集墳が存在し,陶棺や金銀銅製の耳輪.勾玉・管玉などの装身具,轡などの鉄製馬具,直刀・鏃などの鉄製武器などが,副葬品として一般的に見られると言う。しかし,現代的な学術的調査の始まるはるか以前に,ほとんどの墳丘は盗掘・破壊され,あるものは開墾・農地化されて消滅しているものも多く,科学的発掘・調査の手が付けらず放置されているようだ。

こういった鉄製遺物についても,多くのものは時代とともに散逸したものと思われる。これら鉄素材の原料は鉱石であったか,それとも砂鉄であったかなど,科学的解析が行われれば言うことなしなのだが。中山神社の周辺から出土したこれら金属遺物が,果たして他の地域からもたらされたものか,それとも西田辺・湯谷・田邑さらには香々美で採掘された素材を,この地で精錬・鋳造・加工したものかどうかは確認できないのが残念ではある。

一宮から湯谷に抜ける古道の中間あたりに,少し後の時代(古墳期の後の寺院建立ブーム期)に瓦などを大量に生産したと推定される窯跡が確認されていて,周辺には窯材となる良質の粘土が存在していたこと。金属熔融や鋳造さらには陶窯に不可欠な「炉」築の技術も,中山神社神職団中に美土路(美泥)氏がいることなどからも裏付けられる。また, 周囲には燃料となる木材資源も豊富であることからも, この一帯が古代において, 先端技術-金属コンビナートを形成していた蓋然性は極めて高いと推定できる。

中山は特定の山を意味するか

中山-ナカヤマという名を冠する山は,この列島が古代から「山島によりて国邑をなす」と言われた土地柄だけに,全国にあまた存在するものであろう。中山の意味を考えた場合,ある地域の中心の山とか,複数以上の地点の中間に位置する山ということであろうか。例えば吉備の中山-吉備津神社の背後にある山であるが,分割以前の古代吉備国の中心の山と,当時の人々に意識されたものであろうか。さらには,その後の古代吉備の分割により,この山が備前と備中の境界となったことから,地域の中心の山・AとのBの間にある山-ナカヤマ観念が,歴史的に培われたものと考えられる。

|

|

|

中山地名の5類型 |

しかし,ナカヤマという表現には固有の山の名辞としてだけではなく, 山と山の間の「ある程度の幅と奥行きを持つゾーン」を,ナカヤマ呼ぶ事例が少なからずあるようだ。こういった低地はフラットではなく,通常は比較的緩やかな傾斜を持つ場合が多く,ゾーンの中に小規模な分水界を形成することが多い。土地そのものに比高差は少なく,水流も細くゆるやかで管理も容易である。このためナカヤマは,古代の人々によって水田稲作の適地として着目され,早くから人々が定住して農業を営み,水利技術の蓄積がなされたものと推定される。

また,こういった山と山に挟まれた中山ゾーンが,その地下に断層活動による生成物や, 火山性噴出物や変成岩などを含む場合には,地表・岩石層の形態も極めて変化に富んだものとなる。細粒化した鉱物資源などが,複雑な水流のなかで比重選別されて堆積し,それが古代の人々によって発見・採集される。古代の人々にとっても中山は,そういった特質を持つ地形として意識されたのではなかったか。燃料となる木炭資源や精錬技術といった他の必要条件が満たされれば,各地の「中山地形」が古代テクノロジーの揺籃地となった可能性が高い。

わたしの「中山-中間地帯論」

『岡山地名辞書』は中山地名を三ケ所載せる。①英田郡美作町の中山,②御津郡御津町の中山,いま一つは③赤磐郡吉井町の中山である。いわゆる吉備の中山は,山名としたものであろうか見えない。①は,中山大神が始めて示現した楢原邑に近く,中山名の山があるという話は聞かない。低い丘陵の谷間でゆるやかな勾配を持った台地状の土地で,古くから交通路が開かれていたと思われ, 道に沿って四十戸ばかりの集落が点在している。谷間の南出口付近には,古代から温泉が湧出し,白鷺の導きで発見された湯との伝承が残されている。隣接地名には赤田・入田があり,周辺には福田・金原などの鉄産地名が集合している。

|

|

| ④中間地帯としての中山の景観 |

|

②は,本シリーズ11で触れた新庄地区に近く,金山山塊の北側に位置し,かって磁鉄鉱を出した地域である。中山名の山は見えず,比較的広い谷間のなかにある三十戸ほどの集落で, 岡山(備前)と津山(美作)往還の古道が通っている。この道に沿ったゆるやかな狭間一帯を,もともとは中山と呼んだものらしい。③は,町の中部高後山(305m)南面の高台にあって, 地形的には周囲から孤立した三十戸ばかりの集落である。中山名の山のあるなしは不明だが, 平地から見て「山の中ほど」にあることが,この集落名の由来と推定できるように思われる。

中山は必ずしも一つの特定の山を言うのではなく,山と山の中間地帯を指すことが多い。それは山・丘陵・尾根に挟まれた中間地帯で,比較的間口が広く傾斜もゆるやかであって, 古くから地域の交通路としても利用され,人々や物資がさかんに行き交うルートにもなっていること。こういった景観-特有の地形と機能を持ったゾーンが, いわゆる中山ではなかったか。

「吉備の中山」について, こう考えることもできる。備前・備中の境界(中間)の山としてではなく,吉備津神社が鎮座する山塊とその北方の名越山山塊との狭間-現在国道180号と吉備線が走るゾーンが,元来は古代の人々の呼んだ中山ではないか。

大中山・小中山という地名

|

|

|

備前・和気の大小「中山」 |

『大日本地名辞書』に次の記述があった。

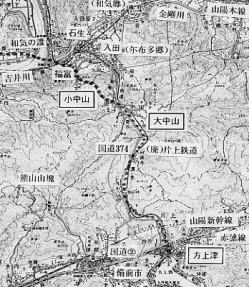

「美作国貢物は国府より備前方上(現在の備前市片上)の津迄馬にて運び, 方上津より舟に積みて登す, 延喜式にみゆ, 美作国府より方上迄の路の次第は, 久米佐良山の西を経て弓削郷に至り, 備前国赤坂郡仁堀の庄峠へ出て, 磐梨の佐伯へ出, 松木へ出て和気の渡をわたり, 大中山・小中山といふを経て至る也,古は美作国に舟はなかりしなり,云々。」

後には吉井川(別称和気川)に舟運が開かれるが, これを見て河村瑞軒が京阪の水流を開削・整備し,高瀬舟と呼ばれ江戸期には盛んに利用されることとなる。瀬戸内海の津に至るまでは,当時の物流ルートは陸路オンリーだったようだ。太古に吉井川の河道であったものか,あるいは熊山山塊を東西に分ける断層帯かは不明だが,大中山・小中山のゾーンが和気郷から最も近い海-片上湾への最短ルートに位置している。

小中山はその後ルートから外れたが, 大中山は現在もなお和気-片上を結ぶルートであって, 国道374号線が通じている。また, 近年廃線とはなったが, かっては片上鉄道も走っていた。上流の柵原鉱山で採掘された硫化鉄鉱石を, 片上港まで運搬するために敷設され軽便鉄道である。ここ大中山・小中山は,中心の山・境界の山などではなくて,明らかに第④パターンに属するものと考えられる。

中山神社周辺の「ナカヤマ的地形」

鵜羽川と長良嶽を含む尾根筋の南に,その頂に前方後円墳や中世山城跡を擁する神楽尾山を持つ山塊が横たわる。その長良嶽から神楽尾山にかけての稜線は, 明らかに人為が加えられたと推定できる形状を有している。南流する宮川によって囲まれた低地の奥, 中央部の低い丘陵上にも一基の前方後円墳が確認されている。山頂とこの前方後円墳は, いずれも前期古墳であろうと推定する。

この長良嶽と神楽尾を結ぶ稜線は, ほぼ真西の湯谷の方向に大きくたわんでいることが確認できる。湯谷は一宮地区に含まれているが,一宮地区から見ると山塊の裏側-田邑地区に突出した飛び地として存在する。湯谷に銅鉱山があったことからも,古来一宮地区-中山神との強いつながりのあったことが想像される。

一宮地区と湯谷を結ぶ古道が稜線のたわんだ部分にあり,近年に鵜羽川を飛び越して長良嶽を貫く新道が作られたが,それまでは一宮と田邑・湯谷との往来にかなり利用されていたと聞く。古道のピーク部分こそ幅は狭いものの,ため池も古道沿いに二・三ケ所あって,傾斜地が田畑として利用されてきたことも分かる。ここは,わたしの考える「中山地形」にほぼ合致するばかりか,古道を西に下がった湯谷はかって銅を出し,これが「中山鉱山」と呼ばれたことも,かって古道沿いのゾーンが中山と意識された証しとも言える。 このように考えると,美作の中山神社の「中山」名辞の縁起を,吉備中山の神を招来・分祀したことに求める必要はない。各地の中山は,それぞれ独自に発生した名辞であった可能性が高い。後代に吉備中山にある吉備津神社が大宮となったこと,さらに中山神社が美作一宮となって国中で最も高い神階が付与され,また牛馬の守護神とされ広く農村の信仰を集めたことから,ナカヤマ名辞の共有性が強く意識され,吉備神の招来・分祀説が広められたものと推測してよいのではないか。

なぜか乏しい黒沢山伝承

一説には,中山神社鎮座の長良嶽に続く尾根が中山で,その山名が鎮座した神社名に転化したものとする。これによると,黒沢山と神楽尾山の中間の山であるから,中山と言った(のではないか)としているようだ。しかし, これらの山や地勢を俯瞰したとき, 長良嶽に続く尾根(山)の中間の山としての存在感は薄い。中山神社鎮座以後に,その名辞から該当する山が意識され,鎮座地に連なる長良嶽とその尾根伝いの山を中山と称するようになる,こう考えた方が妥当ではないかと思われる。

また, 黒沢山の標高は周囲の地形から屹立していて, 古代の人々にとっても神楽山・長良嶽を含む山塊と同列に意識されたとは思われない。田辺・山方や一宮の人々にとっては,黒沢山は鵜羽川に代表される地域の水源の山である。本シリーズ巻頭の「宇佐八幡」で取り上げた御許山に比すべき山で

|

|

| 一宮地区の水源「黒沢山」 |

|

,中山神が示現以前には地域社会の中心の山・聖なる山であったと推定できる。中山神が黒沢山の西隣の谷-鵜羽川の源流あたりに示現したとの伝承も,そういった人々の信仰を意識したものであったろう。

不思議なことは,黒沢山信仰の痕跡がほとんど姿を消すことである。山頂に寺院(万福寺)が建立される-和銅七年説あり-が,創建以来「虚空蔵菩薩」信仰が中心のようである。また,「十三参り」と呼ばれる慣習-十三歳になった近郷の子供が(旧)正月十三日に参拝する-が今に残る。また, 虚空蔵菩薩のコクソ音韻が「木糞」に通じることから,近世まで木地師の人々の信仰を集めていたと言われる。しかし,どうも見当たらない。

唯一山麓地域の人々の信仰を示唆するものは, 長良嶽の老猿-中山神の使い・神獣-が本堂を訪れて, 本尊(虚空蔵菩薩であろう)の前で夜を明かすという話程度である。寺側が仏の功徳を宣伝するため意図的に流したフシもあるが,社殿背後の猿神小祠が黒沢山に対面して鎮座しており,「中山の神は猿」とする今昔物語の『犬山』といい,全く無視してよい話とも思われないのだが。

中山神の歴史的変化を整理する

歴史的な中山神の姿は,幾つかの層を成しているように考えられる。最古層には,黒沢山に発源する幾筋もの流れを利用し,初歩的技術でも可能な潅漑網を整備し,この地に定住して水田稲作を始めた人々が祭祀した神の存在がある。祭祀の対象は本来①A黒沢山そのものであったと思われるが,その信仰の残滓は中山社殿の背後の長良嶽の岸壁にあって,北面して黒沢山に相対するように鎮座する小祠「①B猿神様」に見ることができよう。この意味から,もともとの土地神-地主神は,今昔物語の言う「猿神」とするのが最も妥当なものと考えられる。

この地で最初に水田稲作を始めた集団の上に,大己貴命を祭祀する人々が重なる。この人々は一定の金属技術を持っており,肩野乙麻呂に代表されるように物部系と考えられるが,出雲から移住してきたものか, それとも大和物部系かについて確定は難しい。ただし,後に侵入した集団との抗争に敗れた乙麻呂は, ②長良嶽に祭っていた大己貴神を背負って南方(久米郡香美庄)に退去していること。その地が備前の建部郷に隣接した国境地帯だったことなどから, 物部氏の美作進出が旭川を溯る形の, 備前国経由であったとも推測することができる。

| |

|

| |

霧山(中山神が楢原から移動し霧山に示現) |

そして,天糠戸命や石凝姥命を始祖神とする集団が侵入する。この人々は銅鉱の採掘・精錬・加工技術など,新しいテクノロジ-を中核とする技術集団であったと思われる。後に二神の系譜に続けて「鏡作命」の神格が造形されるなど,周辺地域での銅鉱石の採掘と精錬,鋳造・加工などの活発な展開を推測することができる。この集団がどこから来たものか,さまざまな所伝が混交してはっきりしない。わたしの想像では,③香々美郷を本拠に有木乢を越えて侵入し,乙麻呂の勢力を駆逐したのではないかと考えている。

そして最後に,「まず楢原邑に始めて示現した後に移動し,鵜羽川源流の④A霧山に再出現した神」を祭祀する集団が重層する。この人々は産鉄技術を中心に最新テクノロジ-を保有する集団で,美作東部からこの地に進出してきたものと推測される。この神は楢原邑で「中山大神」と名乗ったようであるが,神格は未解明である。 付言すれば,美作国の備前からの分置に合わせて,神格不明ながら吉備神が招来された可能性はある。国府近くに⑤吉備生(キビウ)の小地名があって, ここに祭られた神が中山神社に移ったとの口伝がある。しかし,時期が美作国設置後であるとすれば平和的な招来・合祀であったはずで,主祭神の転換を伴うような抗争や支配・被支配-といったものは,全く想定することができない。

中山は「ナカヤマ」か「チウサン」か

それにしても, である。公式な神名に関する最古の記録-延喜式神名帳には,美作国の十一座(大一小十)が載せられ,すべての神社名に訓みが振られている。苫東郡二座として高野神社には「カウヤノ」,中山神社には「チウサンノ」と訓みが付され,「ナカヤマ」訓みの神・神社はどこにも見当たらないのである。

同じく延喜式には,大庭郡八座のなかの久刀神社を,「イサハ・クトノ」を二つの訓みを併記している。大庭の郡名についてもオホンバとオホニハを併記するという念のいれようである。さらには,美作国英多郡の「天石門別神社」については,実に「アメイハト・アメイハトノ・アメノイハトワケノ」と,三通りを列挙する。ここから考えると,中山神社が「ナカヤマ」と広く慣用されていたとすれば,当然に「ナカヤマ」が併記されていてもおかしくない。

さらに,今昔物語「美作国ノ神,依猟師謀止生贄語第七」巻二十六で,中山神社を「中参ト申ス神」と書き,訓みを延喜式と同じく「チウサン」としていることである。わずか二例とは言うものの,中山神の音韻が平安期には「チウサン」と認識されていたこと,中山を「ナカヤマ」と訓読みが一般化したのは,後代になってからのことではないかとも考えられる。しかし,延喜式や今昔物語の「チウサン」訓みについて,まじめに考察されたという話を聞かない。何故なのだろうか。

楢原邑に示現した神は「チウサン」か

「山海経」に『五蔵山経』というものがあるようだ。古代中国における金属(鉄)の生産を伝える経典で, このなかに南山経・西山経・北山経・東山経・中山経の五編があるという。『中山経』は出鉄・製鉄がメインと言われる。さて,この東西南北中の五山の訓みであるが,例えば南山経はまさか「ミナミヤマキョウ」とは訓まないであろう。ナンザン・セイザン・トウザンと, いずれも音読みされたものと感じられる。濁らないとすればサンであろうが。

何故か-そう感じるのである。強いて言えば山海経はヤマウミではなくサンガイ(広辞苑はセンガイ)だろうし,五蔵山経はイツクラではなくゴゾウサンキョウであろう。やはり漢籍を訓読みしたのでは,どうも語感の納まりが悪い。こういったわたしたち列島人の音韻感覚は,案外今も昔も変わっていないのではないか。

仮に中山神社の名辞が「中山経」に由来するとした場合には,延喜式や今昔物語の「チウサン」訓みにもピタリと一致することとなる。仮に,初発の中山神がナカヤマではなく「チウサン」神であったとすれば,当然チウサン音韻からのアプローチが不可欠となる。言い換えれば, 始めて楢原邑の藤内の前に示現した神を「中山大神」と書かれるが,ナカヤマではなく「チウサン」の大神と名乗った可能性も考えてよいのではないか。

そうでないと,この神は苫田郡への移動以前の楢原邑で,未だ中山(ナカヤマ)の名辞が定まらない時点に,すでに「中山大神」と名乗ることになリ, 示現伝承に矛盾が生じる。この神が楢原邑の藤内宅に始めて示現し, 逗留して藤内らから饗応を受けた状況について,次回はこういった問題も含め詳しく検証してみたい。

余 話

このほど岐阜のN氏から、「古代の西美濃」に関する資料を送っていただいた。岐阜県には中山・チウサン訓みそのままの,有名な「仲山(チウサン)金山彦神社」がある。 今回は残念ながら氏の便りからは,この神に関するデーターは得られなかったが、今後何かいいニュースが聞けるものと感じてもいるところ。というのも,氏は各務(カガミ)原市新鵜沼台という土地に縁があり、, 不思議にも『中山(神社)-香々美(カガミ)-鵜(羽川)』とキー・ワードが一致していて、どう見ても単なる偶然とは思えないのである。

|