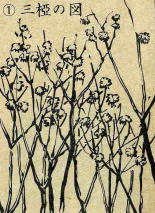

春早く、黄色い花がいちめ

んに咲く。葉の落ちる11月頃

から太い枝から、かり取ってい

く。

※彼岸までには切るのをやめ

る。

12月〜3月。

5時間ぐらいはかかる。

昔は釜で蒸していたので

時間はまちまちだった。

今は機会になった。蒸気で

あっという間にできる。炊き

具合は機械によって違う。

蒸したらすぐに皮をむく。これ

は年中する。

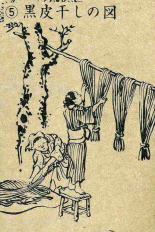

むいた皮は、干す。干した皮を

「黒皮」と言う。

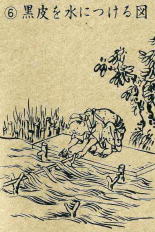

へぐりやすくするため。

あくがつくとくさりやすくなる

のでこの作業をする。

(流れる川がよく、たまり水では

すぐにくさってしまう。)

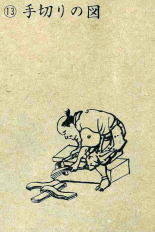

水につけてやわらかくした黒

皮のうすい表皮を専用の包丁

でへぐって白皮にする。

※上田さんのところでは、2人

の方がこの作業をしている。

紙の用途により、せんいを取り

出すために石灰・ソーダ灰・カ

セイソーダ等をまぜてしゃじゅ

くする。

※

石灰→油気をとる→しなやか

な紙になる→箔合紙に適する

(中性紙)

ソーダ灰→油気がある→にじ

みが少ない・腰が強い→傷が

残る。取り除いてから紙すきを

する。

流水で不純物を洗い灰をぬく。

川ざらしは、夏は水あかがひど

く、増水しがち。夕立もあり水

の管理が大変である。冬は急

に水がでることもなく、水も澄

んでいてきれい。

実は、冬の方が、仕事がしやす

い。

昔は手でたたいたが、今は

ビーターという機械を使う。たた

くと繊維がバラバラになりやす

い。

自然な長さがよいから、人間が

たたくのが一番よいが、現在

は、機械で短時間にたたいて

しまう。

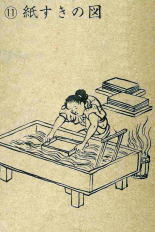

たたいた原料をいれ、ねり剤の

トロロアオイ(アオイ科の植物)

をいれ1まいずつ漉(す)きあげ、

紙床に積み重ねる。

トロロアオイで紙の質が変わる

ほど、デリケートなもので、夏

はあつかいにくい。

防腐剤を入れて保管する。

短時間で混ぜあわせないと

いけない。

冬の方が楽で仕事がしや

すい理由の一つ。同じ物は

なかなかできない。

紙床から1枚ずつはがして、

はけで紙板に貼り付けて、

天日乾燥する。

晴天で2〜3時間で乾く、干し

あがった紙を選択する。

全国的にも自然乾燥は珍しく、

上田さんは今でもこの方法を

守り続けている。

木の板から鉄板に30年頃

前から変化してきた。

木の板のよい所は、湿度の

変化に対応してくれる。だん

だん繊維がちらばっていくのと

木のちぢみ方がマッチする。

自然に乾くので湿気を呼び

にくい。

鉄板に湯をわかして乾かす

と、生産性はよいが、紙自体は

縮むのに鉄板は縮まないので

繊維が切れる。急激に乾燥す

るので、湿気を呼びやすい。

鉄だとさびも入る。

機械に変化させてきた人も、

今は木の板での手漉きにかえ

てきている。手漉きをつづけて

きたところは今も木の板を使い

続けている。

規格寸法に

裁断(さいだん)する。